2025年 9月 26日,瑞士日内瓦大学荣休教授Nicolas Gisin应邀在浙江大学哲学学院311室作题为“Naturalistic Intuitionism for Physics(物理学的自然主义直觉主义)的学术讲座。本次讲座由浙江大学哲学学院“百人计划”研究员Bruno Bentzen主持,吸引了来自浙江大学数学、计算机、物理、哲学等多个院系、以及安徽师范大学等单位在内的约30位学者与学生参与,现场学术交流氛围热烈。

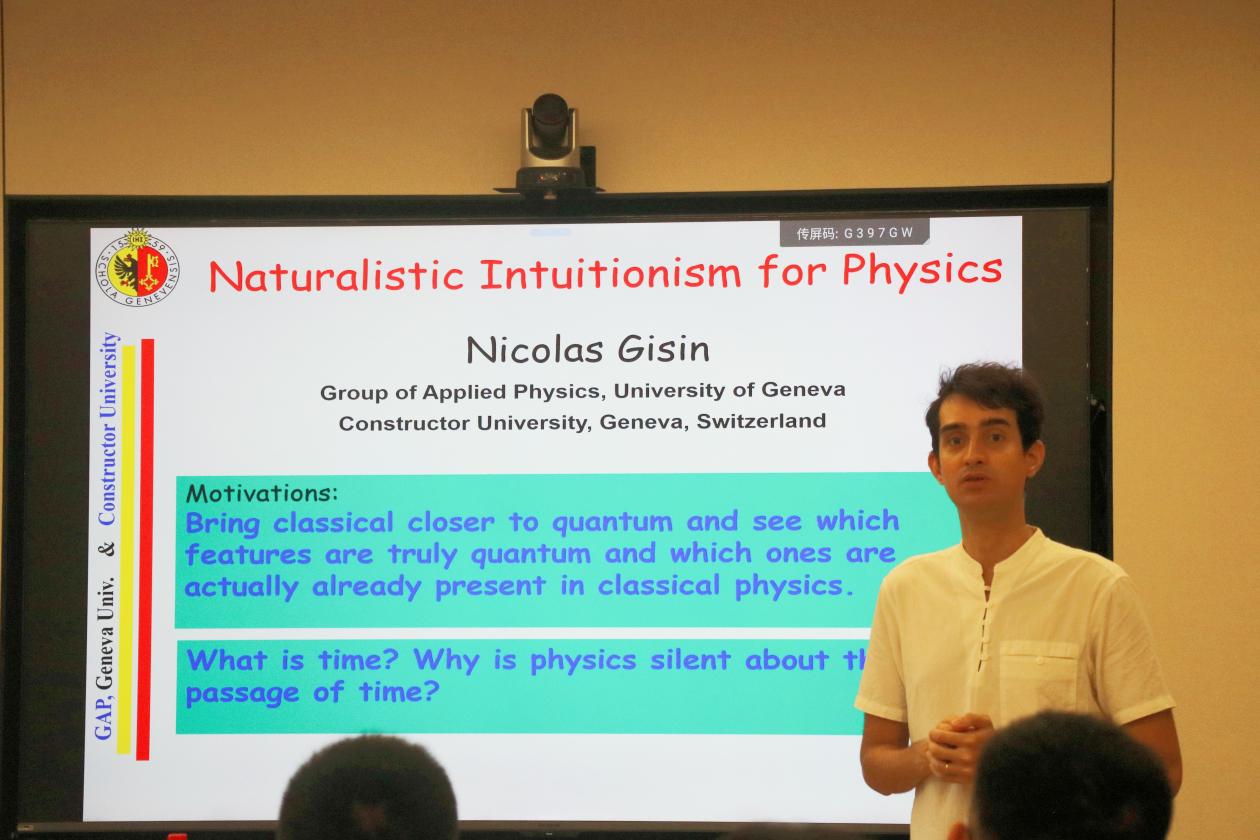

“百人计划”研究员Bruno Bentzen主持讲座

讲座核心:以直觉主义数学架起物理与时间的桥梁

物理学传统上以 “无时间性的、公理式的数学” 构建理论,这使得 “非决定论” 或 “创造性时间” 的概念很难融入物理理论。而Gisin教授提出,基于 “时间演化过程” 的直觉主义数学,能提供与物理现实体验更契合的视角。

近一个世纪前,直觉主义创始人布劳威尔(Brouwer)提出 “选择序列”(evolving sequences)来描述演化过程,但他将其归为 “创造性主体(creating subject)” 的唯心主义产物,与物理学的现实性旨趣不符。Gisin教授则主张 **“自然主义直觉主义”**:让 “选择序列” 通过 “创造性时间(creating time)” 演化,使直觉主义数学更贴近物理学家的研究框架,弥合数学形式与物理现实动态本质的鸿沟。

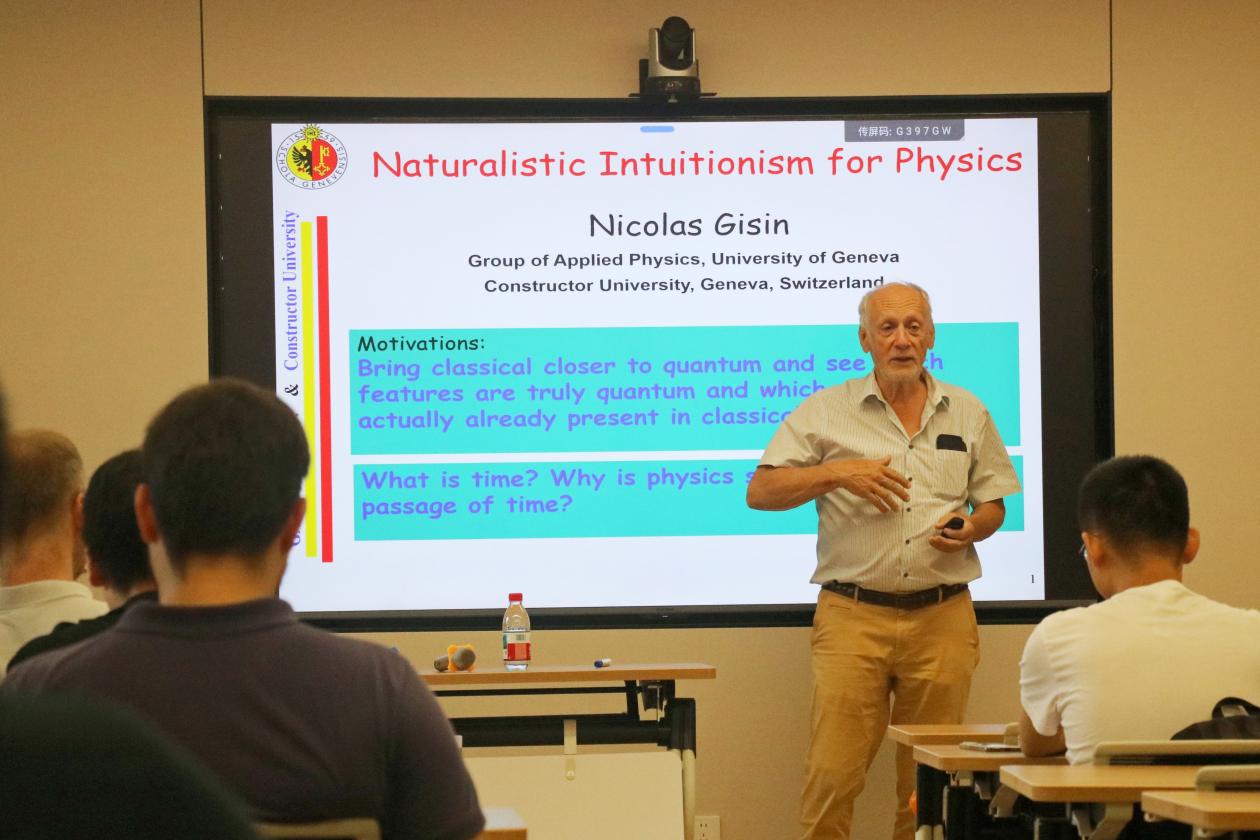

Nicolas Gisin教授为师生开讲

从经典力学到量子力学:数学语言如何塑造物理观

Gisin教授从经典力学的 “决定论争议” 切入,指出 “牛顿经典力学是否具有决定论,并非纯粹科学问题,而取决于对数学实数物理意义的赋予(即数学语言的选择)”。依托直觉主义数学,他进一步阐释:“数学实数并非物理上‘实在’的,实数本身并非真的‘实在’”。

在 “经典力学的隐藏变量” 议题中,Gisin教授提出:若用 “数学实数” 描述经典动力学系统的初始条件,实则是将 “所有未来结果预先蕴含其中” 的优雅方式,而实数正是经典力学中 “隐藏的、真正不可达的变量”。

关于 “自然主义直觉主义” 的核心内涵,Gisin教授对比了布劳威尔的直觉主义与自身主张:布劳威尔聚焦 “内在时间”,而自然主义直觉主义关注 “外在时间”;“一切都处于未完成的演化中,唯有‘当下可计算的’是完全确定的,唯有‘有限的’是可把握的”;“自然能持续产生新的随机比特信息,这些信息随时间进程获得确定值”。

他还强调 “实在论≠决定论”:非定律性的自然主义序列虽不似定律性序列那般确定,但其 “后续选择的可能性” 是实在的;自然主义直觉主义明确区分 “决定论” 与 “实在论”,“实在的存在” 未必意味着 “完全的确定性”,对象在有限时间内可能仅具备 “部分确定性”;并提出判断标准——“命题A现在为真=借助当前存在的信息,A现在可被证明”。

对于经典与量子力学的关联,Gisin教授指出:二者均可被视为 “非决定论的”;“测量问题” 并非量子力学特有;“多世界诠释” 也可应用于经典力学;且二者都允许 “非定域性”——“此处的测量可降低彼处的不确定性”。

跨学科交流激发思想火花,跨校学者共探理论纵深

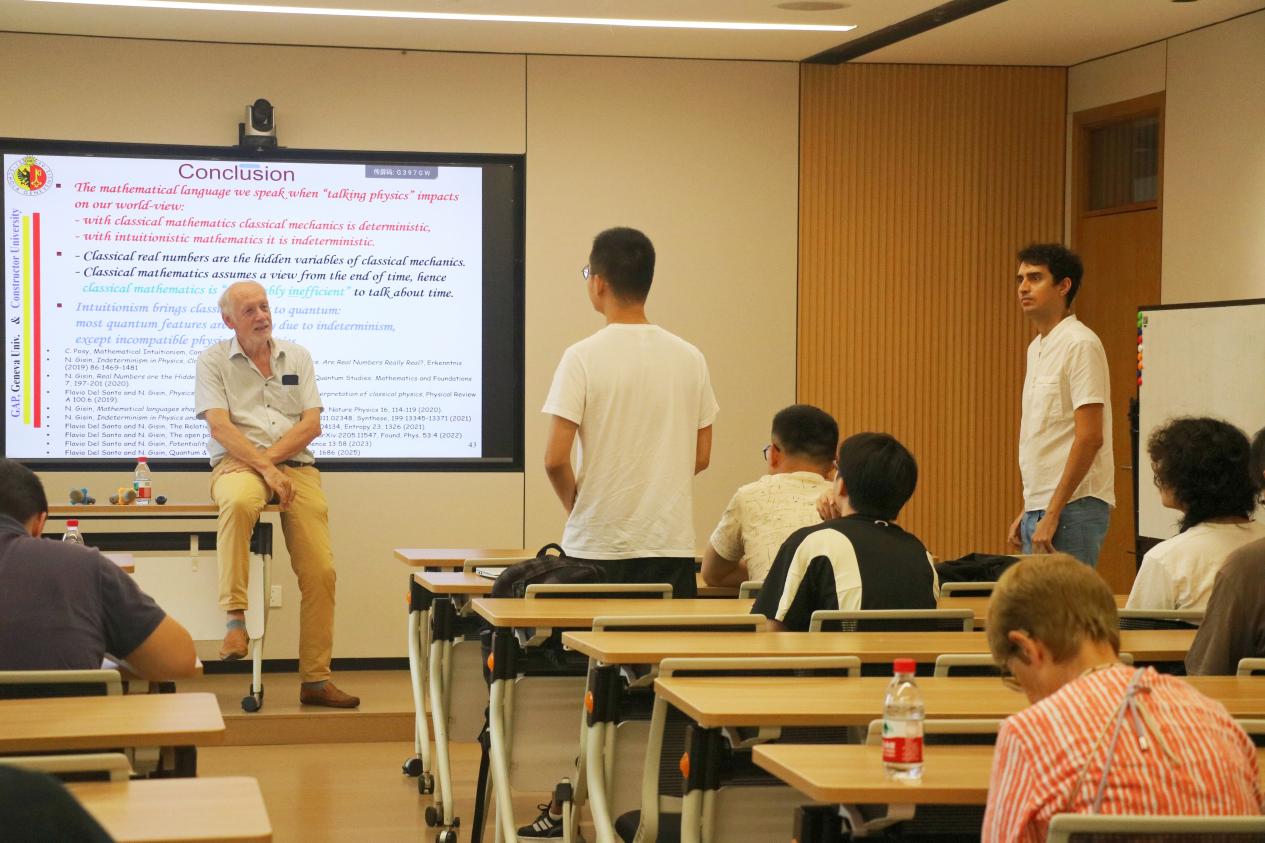

讲座互动环节气氛热烈,来自浙江大学哲学系的Christopher Gutland、安徽师范大学的程华清等学者先后提问,围绕理论的哲学基础、数学构造与物理可验证性等问题与Gisin教授展开深入探讨。现场还有来自计算机、哲学等院系的学生积极参与提问,展现出跨学科交流的活力。

讲座现场交流活跃

数学语言与物理世界观的相互塑造

本次讲座持续约2小时,Nicolas Gisin教授以清晰的逻辑与丰富的案例,展现了 “自然主义直觉主义” 在物理学中的潜力,为数学与物理的交叉研究提供了新视角。与会者在这场思想盛宴中,不仅加深了对经典与量子物理基础问题的理解,也深刻体会到数学语言对物理世界观的塑造力量,为后续相关研究注入了新动力。

附:Nicolas Gisin教授简介

Nicolas Gisin,瑞士日内瓦大学荣休教授,国际著名量子物理学家,长期从事量子信息、量子非定域性与基础物理研究。曾获多项国际大奖,包括瑞士物理学会奖、贝尔奖等。

他是全球首批实现量子密钥分发(QKD)实验的科学家之一,尤其在光纤量子通信方面作出开创性贡献。1990年代末,他创立了全球首家量子技术商业化公司ID Quantique,推动量子加密技术走向实际应用,为银行、政府和企业提供高安全性通信解决方案。2023年,Gisin教授因在量子通信领域的突出贡献,与英国布里斯托大学John Rarity教授共同获得墨子量子奖,该奖项是量子信息领域具有国际影响力的重要荣誉。

近年来,Gisin教授的研究兴趣延伸至量子力学基础问题与数学哲学,特别关注直觉主义数学在物理学中的应用,提出“自然主义直觉主义”观点,试图以新的数学语言理解物理现实与时间演化。

他的工作不仅在实验物理上具有深远影响,也在理论层面推动了对物理世界认知方式的反思。