2025年6月12日,跨学科视域下隐喻学研究青年学者工作坊在浙江大学紫金港校区成均苑4幢429会议室顺利召开。本次会议由浙江大学哲学学院和浙江大学语言与认知研究中心联合主办。会议主题为逻辑与认知、哲学与真理、语言与思维、历史与文明、审美与道德五个方面,设置了学者发言、组内评议和自由讨论等环节。来自巴黎第三大学、浙江大学、武汉大学、中南大学、南京师范大学、杭州师范大学、浙江工商大学等高校科研院所的十余位青年学者参加会议,围绕隐喻学研究的前沿议题展开了深入交流。

工作坊开幕式由浙江大学哲学学院助理研究员韩书安博士主持,浙江大学哲学学院王俊院长致辞。王院长对各位青年学者的到来表示热烈欢迎,并介绍了浙大哲学学科的历史传统、发现现状与未来定位。他特别介绍了浙大哲学学院黄华新教授团队从逻辑学视角出发对汉语隐喻的逻辑表征与认知计算展开的跨学科研究探索。最后,他指出对于隐喻学的研究需要多学科的思维碰撞,鼓励大家形成一个以问题意识为核心的学术共同体。

第一个研讨主题为“逻辑与认知”。来自浙江大学哲学学院的助理研究员洪峥怡做了题为“隐喻理解的信息更新”的报告。洪峥怡老师指出,在隐喻理解过程中,主体对隐喻的初步理解可能会随着新信息的增加而发生改变。与惯常的信念更新不同的是,单一隐喻语句的含义并不唯一,且在源域与目标域之间存在双向制约。在动态信念逻辑的基础上给出相应的形式化模型,能更一般地描述隐喻作为复杂信息参与信息更新的过程。

来自中南大学人文学院的讲师余欢做了题为“皮尔士的像似符:演绎过程中的类比环节”的报告。余欢老师的“演绎过程中的类比环节”以皮尔士符号学中的“像似符”概念为基础,探究逻辑、数学以及日常认识活动中像似符以及类比关系的基础性作用,讨论类比环节在证成演绎推理的作用。

第二个研讨主题为“哲学与真理”。来自浙江大学文学院的博士生张澍伟做了题为“汉斯·布鲁门伯格的隐喻学方法”的报告。张澍伟指出,布鲁门伯格的隐喻学体现出隐喻在人类认知、语言与历史理解中的基础性地位,其理论具有认知实用主义、隐喻考古学和历史隐喻学三重维度,强调隐喻的历史性与生成性,既能揭示思想的深层结构,也为现代性辩护提供方法论支撑。

来自南京师范大学公共管理学院的讲师郭成做了题为“真理的剥洋葱——布鲁门伯格《赤裸的真理》中的真理隐喻”的报告。郭成老师的报告梳理了布鲁门伯格的遗著《赤裸的真理》的思想脉络,展示了“赤裸的真理”这个绝对隐喻在不同层面和不同语境中的内涵,并强调布鲁门伯格对哲学中绝对的求真意志和启蒙精神的反思。

第三个研讨主题为“语言与思维”。来自浙江大学哲学学院的助理研究员朱佳慧做了题为“汉语和法语中形态因果结构多义性的对比研究”的报告。朱佳慧老师重点关注法语后缀-iser与汉语后缀-化[huà]相关的实例,她通过应用认知语法(Langacker, 1987)、认知构式语法(Goldberg, 1995)以及致使事件结构理论(Croft, 2012),分析了法语和汉语中形态使役构式的语义形成机制,认为致使关系的多样性主要体现在两个核心维度:传递力的来源与转化结果的范畴。

来自巴黎第三大学Lattice实验室的博士生李嘉奕做了题为“中法翻译语料中的情绪与位移表达”的报告。李嘉奕的研究从中法翻译的视角出发,探讨涉及运动标记的情绪隐喻表达。研究旨在理解标准汉语与法语中此类表达的构成特征,以及在翻译过程中运动事件如何被呈现或调整。分析揭示了两种语言在该类表达上的共性与差异,并讨论了不同翻译策略对情绪隐喻传达的影响。

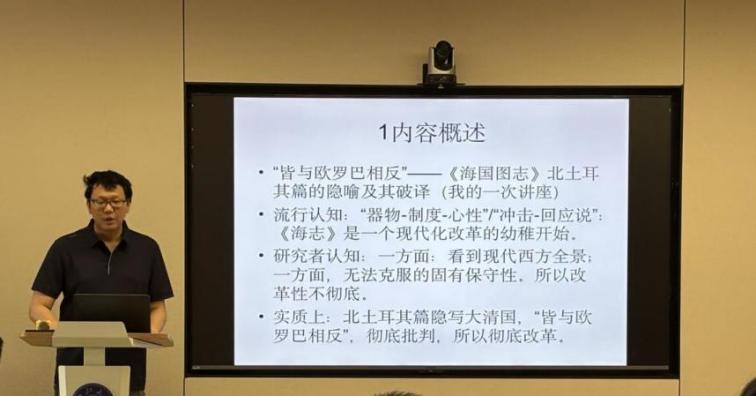

第四个研讨主题为“历史与文明”。来自武汉大学哲学学院的助理研究员马晓见做了题为“《海国图志》里的改革隐喻”的报告。马晓见老师指出,土耳其作为《海国图志》褒贬两极中的被贬斥一极,对立于另一极,即彼时科学、民主色彩浓郁的美国。该篇通过亦真亦幻的,仿佛大清国的土耳其记述,展开了对土耳其/大清国割地赔款现状的反思,并深入于以政教合一且专制为首的、涉及君王至尊、男尊女卑、思想蒙昧且抗拒科学等各种问题现象。

来自浙江工商大学东方语言与哲学学院的讲师刘旭做了题为“身心隐喻下的中国观——利玛窦、龙华民、艾儒略对中国的理解图式”的报告。刘旭老师指出,利玛窦、龙华民与艾儒略三位耶稣会传教士在华传教期间都写作了论述身心关系的著作,如《天主实义》《灵魂道体说》《性学觕述》,这些著作展现出三位思想家各具特色的中国观,同时也反映了“文化适应”策略在晚明中西文明交流中的不同面貌与取向。这有助于揭示跨文化传播中信仰差异与文化共鸣之间的张力,对理解早期基督宗教在华传播、当代文明对话皆具有重要启发意义。

第五个研讨主题为“审美与道德”。来自杭州师范大学李叔同美育学院的副教授刘强强做了题为“耳聪目明”——古典儒家的视听隐喻与当代价值”的报告。刘强强老师指出,儒家以“耳聪目明”为理想,其主体经历了由巫君合一的圣,到人间的政治君主,再到普通士人君子的演化历程。“耳聪目明”具有生理和谐与精神和谐的双重意蕴,是身心存在状况的隐喻,启发我们从外发与内发两种维度实现感性自我的完善。

来自浙江大学哲学学院的助理研究员韩书安做了题为“从‘恻隐’到‘痛痒’:具身隐喻视域中的‘以觉言仁’”的报告。韩书安老师指出,以“识痛痒”的切身体验阐释“恻隐之心”是宋明儒者仁说的经典譬喻,这一传统发端于程颢、定型于谢良佐而集大成于王阳明。它将孟子“不忍人之心”转化为“不容已之情”,具有道德情感的显化、身体维度的拓展和主体间性的构造等方面的重要推进,有助于从身体哲学的立场重新审视和探索儒家仁学思想研究的新局面。

在上午与下午的主题报告及专业点评环节结束后,参会学者围绕核心议题展开了更为深入的交流研讨。在闭幕式环节上,刘强强副教授简要总结了本次青年工作坊的报告内容,指出隐喻学跨学科研究所具有的发展潜力,并感谢主办方为青年学者搭建了思想碰撞与情感共鸣的优质平台。最后,本次学术会议在热烈的研讨氛围中圆满落下帷幕。