4月20日下午,“后思:现时代状况”系列讲座第十八讲在浙江大学紫金港校区成均苑4幢哲学学院429会议室顺利举行。北京师范大学马克思主义学院副教授、清华大学马克思恩格斯文本文献研究中心兼职研究员田毅松受邀为师生带来题为《法兰克福学派的异化理论新论——以拉赫尔·耶吉的关系-异化论为例》的讲座。此次讲座由李哲罕研究员主持,校内外师生参与了此次活动。

讲座的概要内容是:作为法兰克福学派新生代的代表人物,耶吉在异化论和生活形式批判研究上颇具新意。与传统马克思主义的异化论不同,她把异化发生的场域从劳动生产领域扩展到了人们的日常生活,其理论渊源也不再局限于卢梭-黑格尔-马克思传统,而是充分吸收了以海德格尔为代表的存在主义异化论。耶吉在综合这两种异化论传统基础上,提出了异化就是“无关系的关系”的观点。然而,这种关系-异化论是否能实现对资本主义的全面批判,如果不能,耶吉又是如何发展其“异化论”的?该问题的提出及其解决,在一定意义上体现了法兰克福学派新的发展趋势。

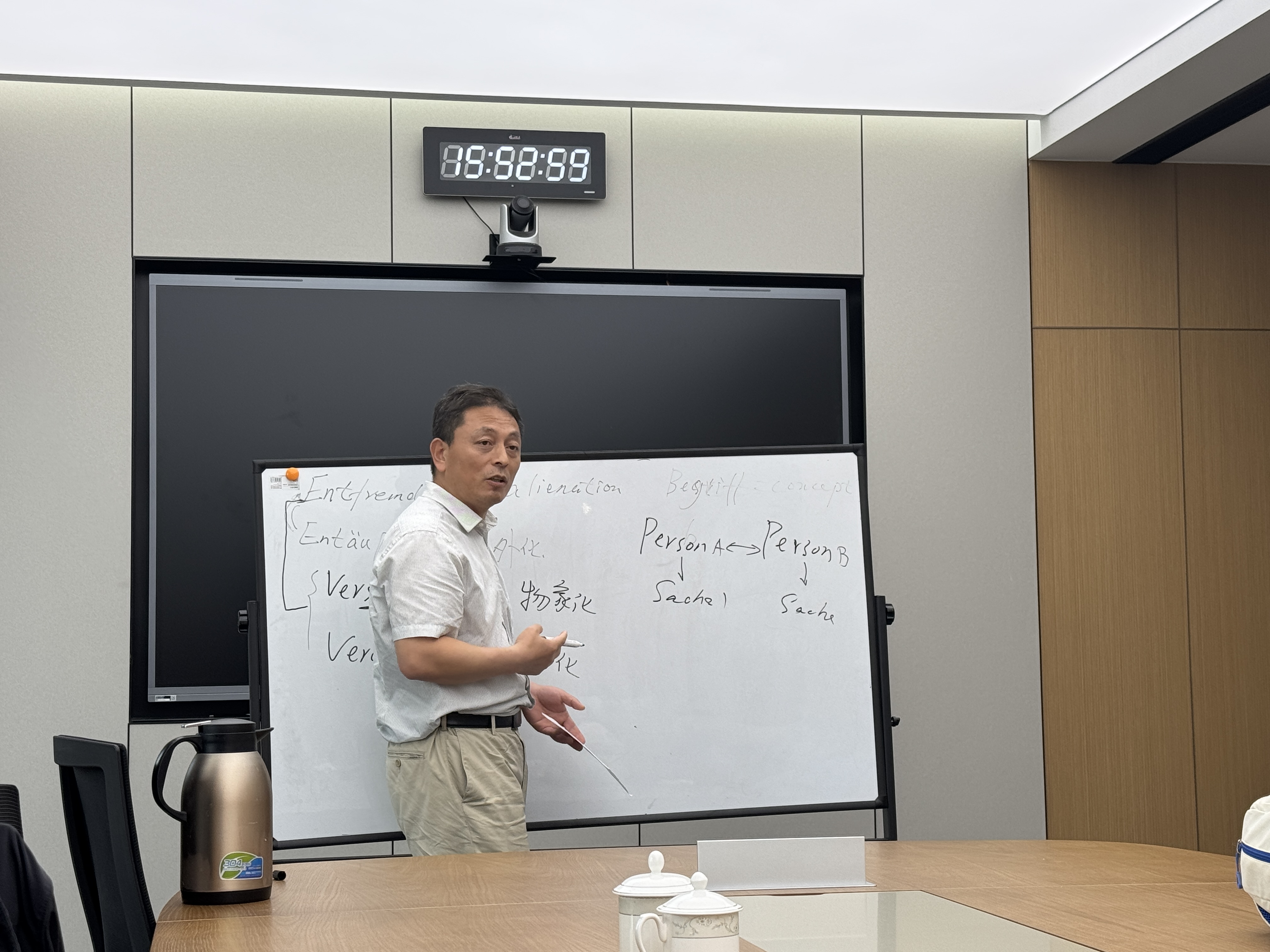

田老师首先从马克思异化理论中几个常见的概念辨析入手,阐释了“Entfremdung(异化)”“Entäußerung(外化)”“Versachlichung(物象化)”“Verdinglichung(物化)”的内涵,以及相互的区别与联系。在前资本主义社会,PeosonA与PersonB(人与人)有直接关系,而在资本主义社会后,Person之间的关系被消解,产生直接关系的是Sache1与Sache2(物与物),由此可以看出,资本主义就是从熟人社会到陌生人社会的过程。在此基础上,又发展出了作为货币的Geld,其遮蔽了人与人的社会关系,成为新的替代物,Ding成为社会关系本质的规定。

其次,他介绍了马克思异化劳动思想有四个方面的内涵,①工人与劳动产品的异化;②工人与劳动过程的异化;③工人与其类本质的异化;④人与人之间的异化。学界诸多学者认为,前三个异化都是在主体和客体之间产生的(Subjekt-Objekt),而最后一个则是在人与人之间也即inter Subjekt(主体间,当然有别于哈贝马斯)的异化。耶吉正是看见了这一点,于是提出了颇具新意的异化论和生活形式批判研究,提出了异化就是“无关系的关系”的观点。

紧接着,田老师指出,耶吉“无关系的关系”是一种看似存在实则空洞的社会关系。人们形式上参与互动,却缺乏实质的关联性,导致彼此疏离。他以耶吉文本中的四种典型的生活场景来阐释其主要内涵:①结婚后数学家的无力或者不能控制自己的生活的感觉;②作为中介的编辑的虚假角色扮演;③女性主义者在恋爱后的自我内部分裂;④学者对于研究与生活的冷漠。异化不仅源于资本主义生产关系,更渗透于日常生活的所有社会化形式。异化的对立面是“Aneignung(领有)”,即主体通过反思与实践重新建立有意义的联系,用于描述主体与世界、他人及自我关系的动态重构过程。

尽管耶吉的理论也遭受来自学界的批评,如概念的模糊性与非普遍性,以及蕴含着一种缺乏制度设计的乌托邦倾向,但她对异化理论的新思考反映了当代批判理论对传统马克思主义框架的突破性重构,是法兰克福学派新发展趋势的展现。

讲座最后,在场师生进行了积极的提问与热烈的讨论,田老师一一解答。本次讲座在热烈的掌声中圆满结束。